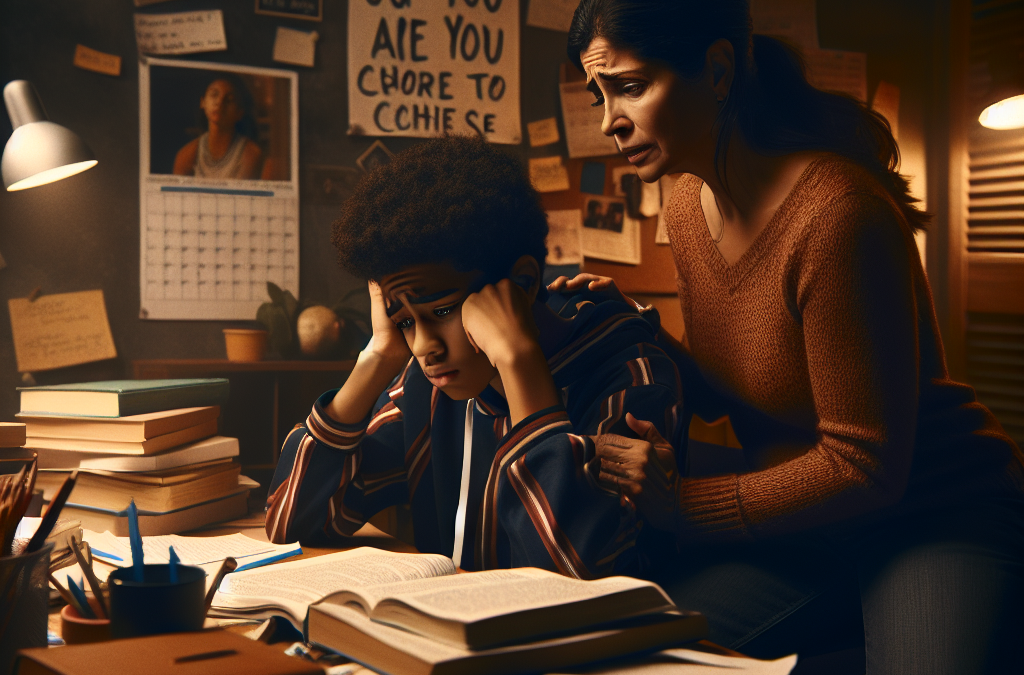

受験期は子どもの成長と挑戦の時期でありながら、同時に親子の距離が縮まりにくくなる難しい局面でもあります。本記事では、受験期に親子関係が悪化する主な原因を体系的に整理し、それぞれの状況に合わせた改善策と予防策を具体例とともに解説します。子どものストレスや睡眠不足、親の過度な期待、コミュニケーションのすれ違いなど、さまざまな要因が複雑に絡み合い、衝突の原因となります。この記事を読み終えた後は、家庭で実践できる対策をすぐに試せるよう、実用的な手順とコツを手に入れることができます。さらに、専門家の視点や信頼できる情報源を参考にすることで、誤情報を避け、確かなサポート体制を整えるきっかけにしてください。あなたの家庭が、受験を乗り越える力強いチームへと変わる可能性を信じ、最適な道筋を提案します。

受験期に親子関係が悪化する原因とは

受験期における親子間の緊張は、単一の要因によって生じることは少なく、複数の要因が同時に作用して「衝突」を引き起こします。まず第一に子どもの内面的な変化です。受験は長期間にわたるストレスであり、不安感、焦燥感、睡眠不足、食欲の変化などが現れやすくなります。これらは情緒の安定を乱し、些細なことで感情が爆発する結果につながります。次に親の側の問題として、過度な期待とプレッシャーが挙げられます。学力の伸びを成否の評価と直結させる考え方は、子どもに大きな重圧を与え、自己肯定感の低下を招くことがあるのです。さらに、コミュニケーションの不足・誤解も大きな要因です。忙しさのあまり会話の機会が減り、相手の意図を正しく理解し合えず、コトバのすれ違いや解釈の違いが蓄積します。生活リズムの乱れや塾・模試による環境の変化も、家庭内の緊張を高める要素となります。これらの要因は単独で働くだけでなく、相互に作用して悪循環を生み出すため、全体像を把握して対処することが重要です。下記の参考URLは、親の監視や環境変化がもたらす影響についての見解を補足します。

参考URL:

中学校受験における親の途切れない監視

さらに、教育現場の変化や親の役割に関する他の情報源も参照することで、実践的な対策を深めることができます。下記の表は「原因と対策の要約」欄として活用してください。表は、読み手がすぐに原因と基本的な対策を把握できるよう設計しています。

| 原因 | |

|---|---|

| 子供のストレス・不安定さ | 話を聞く時間を毎日30分確保、睡眠リズムを整える、リラックス法を一緒に練習 |

| 親の過度な期待 | 努力・成長を評価軸にし、結果ではなくプロセスを褒める |

| コミュニケーション不足 | オープンエンドの質問を使い、否定的な反応を抑える |

| 生活リズムの乱れ | 規則正しい就寝・起床時間を設定、学習時間の可視化 |

| 家庭環境の変化 | 塾・模試の影響を話し合い、家族のサポート体制を再設計 |

親子関係悪化の具体的な事例とは

口論や喧嘩が増えるとは

受験期には、日常の些細な摩擦が大きな衝突に発展するケースが多く見られます。例えば、勉強時間を守ることや成績の話題を切り出すタイミングが不適切だと、子どもは防御的な態度を取りやすくなり、親はさらに強い言葉で説得を試みます。この連鎖は、子どもの自尊心を傷つけ、夜間の家庭内雰囲気を悪化させます。衝突の根源を突き止めるには、事実と感情を分けて話す訓練が有効です。具体的には、「今、私はこう感じた」という自分の感情を主語にして伝え、相手の意図を推測せずに確認する習慣を作ることです。学習計画の見直しを提案する際にも、批判的な言い方を避け、子どもの選択肢を尊重する姿勢を保つことが重要です。これにより、衝突の頻度を減らし、落ち着いた対話へと導くことができます。

子供が親を避けるようになるとは

子どもが親を避けるようになるパターンは、主に「話しかけても拒否される」「勉強の進捗を報告しても反応が薄い」というサインとして現れます。親が過度に介入すると、子どもは自分の内面的な悩みを打ち明けることをためらうようになり、孤立感を深めます。この段階で有効なのは、距離感を整えつつ「信頼できる耳」を提供することです。具体的には、日常の会話を煽るのではなく、子どもが話しやすい雰囲気を作る、質問を一方的に投げつけず時間をかけて待つ、反応を急がず「私はあなたを信じています」という姿勢を示すことです。結果として、子どもは再び親に心を開く準備を整え、必要なサポートを受け入れやすくなります。

家庭内の雰囲気が悪くなるとは

家庭内の雰囲気は、家族の居心地の良さに直結します。受験期には「静かな勉強部屋」「適度な休憩時間」「家族の安心感」をバランス良く整えることが求められます。緊張状態が長引くと、誰もが緊張を解く場を失い、会話が硬化します。具体的には、夕食時の話題を学習以外の楽しい話題に切替える、壁の温度や照明を調整して落ち着く空間を作る、週に一度は家族でリラックスする時間を設けるなど、小さなルーティンを作ると良いでしょう。これらの工夫は、家庭の空気を穏やかにし、子どもがストレスを分散させやすくする効果があります。

子供の成績低下とは

成績低下は、親子関係の悪化と強く関連します。ストレス・睡眠不足・集中力低下が重なると、テストの得点が落ち、親が「努力が足りない」という評価を口にすると、子どもはさらなるプレッシャーを感じます。改善には、成績のみを指標にせず、学習過程の改善点を具体的に可視化することが有効です。短期・中期・長期の目標を設定し、達成度を子ども自身が確認できるような仕組みを作りましょう。進捗を褒める際は「結果」ではなく「取り組み方の改善」を称えると、子どもの自信回復につながります。

子供の精神的な不安定さとは

不安定さは、暴言・泣きやすさ・突然の気分変動として表れます。これらはしばしば、家庭内の小さな出来事から大きな感情反応へとつながります。こうした状態を放置すると、学習意欲の低下や社会性の発達にも悪影響を及ぼします。解決には、日常的な「安心な居場所」を家庭内に用意することが第一歩です。子どもの話を最後まで聞く時間を日々作り、判断を急がず、専門家の相談を検討することも選択肢として有効です。心理面のサポートは、定期的なカウンセリングや学校カウンセラーの活用で補強できます。

親子関係悪化を防ぐための親の心得

子供の気持ちを理解するとは

理解するとは、子供の視点に立つことです。親は「こうするべき」という価値観を押し付けるのではなく、子供の感情とニーズを受け止める姿勢を示すべきです。具体的には、待つ時間を確保して相手の話を遮らず聞く、共感的な言葉を使って返答する、批判的な感情を抑えつつ安全な言葉で意図を探る、という三段階のアプローチが有効です。これにより、子供は自分の気持ちを表現しやすくなり、親も状況を正確に把握できるようになります。

過度な期待を手放すとは

期待を手放すことは、子供の心理的負担を軽減する大きな一歩です。期待を持つこと自体は決して悪いことではありませんが、結果だけを評価軸にするのは危険です。努力、成長、試行錯誤の過程を認め、失敗を成長の機会として捉え直す考え方を家庭に根付かせましょう。具体的には、毎週の「努力ポイント」を設け、達成度を子供自身と親が共有する方法が有効です。目標は現実的・具体的で、学習以外の面も含めて総合的に評価します。

コミュニケーションを大切にするとは

コミュニケーションは、短い言葉のやり取りではなく、継続的な対話の質を高めることが鍵です。定期的な対話の場を設定し、相手の話を遮らず、感情にも寄り添う。質問は「はい/いいえ」で終わらせず、 open-ended questions を用いて深掘りします。さらに、タイミングも重要です。疲れている時や空腹の時には話を持ち出さず、適切な場を選ぶことで、相互理解が深まります。

子供を褒めて認めるとは

褒め方は、結果よりも取り組みや姿勢を強調するのが効果的です。「○○したね」という具体的な行動を称賛することで、子供は自分の努力を価値あるものとして認識します。プロセスを評価する際には、失敗を恐れず挑戦する姿勢を褒めると、学習意欲を保ちやすくなります。毎日5〜10分程度の「成功体験の共有タイム」を設け、成果よりも努力の積み重ねを強化しましょう。

リラックスできる時間を作るとは

受験期は学習に集中する時間が長くなりがちですが、家族で過ごすリラックス時間を確保することも重要です。週に1回は学習の話題を離れた活動を取り入れ、共同作業や趣味の時間を共有します。これにより家庭の緊張が和らぎ、子供もストレス解放の場を得ることができます。食事の時間は“会話の場”として活用し、日々の出来事を共有する習慣をつけましょう。

具体的な改善策

コミュニケーションの改善とは

日々のコミュニケーションを改善するには、まず聴く技術を磨くことが不可欠です。相手の話を最後まで聴く「アクティブリスニング」を実践し、要点を要約して確認します。感情を先に受け止め、瞬時の判断や解釈を控え、事実と感情を分けて話す訓練をします。これにより、誤解が減り、対話が建設的な方向へ向かいます。具体的には、毎日の対話を10〜15分程度設け、問答よりも共感を最優先する時間を確保します。

子供のサポートとは

学習環境の整備は、物理的・心理的なサポートを含みます。静かな勉強スペース、適切な照明、集中力を高める休憩の取り方、栄養バランスの良い食事など、日常生活の質を高める工夫を積み重ねます。学習計画は現実的で、子供と一緒に作成することが大切です。進捗を可視化するツールを使えば、達成感を得やすくなり、モチベーション維持に効果を発揮します。

専門家の活用とは

専門家の介入は、親子双方の負担を軽減する強力なサポートです。学校のスクールカウンセラー、地域の心理カウンセラー、塾の講師との連携を活用し、子どもの不安やストレスの原因を専門的視点で分析します。カウンセリングは、家庭内のコミュニケーション改善にも直接的な効果をもたらします。必要に応じて家庭教師や学習支援の専門家を組み合わせ、総合的なサポート体制を整えましょう。

家庭環境の見直しとは

家庭環境の見直しは、生活リズム・居場所・家族の役割分担の再構築を意味します。睡眠・栄養・運動のバランスを整え、ストレスを抑える日常のルーティンを導入します。家族会議を定期的に開き、誰が何を担当するかを明確にすることで、混乱を減らすことができます。居場所の整備として、静かな勉強部屋と家族で過ごすリラックスタイムの両立を意識してください。

受験後の親子関係

受験が終わった後の過ごし方とは

受験が終わると、子どもは解放感と同時に疲労感を抱えやすくなります。ここで大切なのは“成果だけを称える”のではなく“努力と挑戦を称える”姿勢を継続することです。焦らず、過去の経験を振り返り、次の目標設定へと穏やかに移行します。家族での反省会では失敗の分析よりも、学習習慣の整え方やメンタルのケア方法を共有し、次のステップへ進む土台を作りましょう。

労いの言葉をかけるとは

実際に使える具体例として、「よく頑張ったね」「この期間の努力は必ず力になるよ」といった、努力・過程を中心に褒める言葉が効果的です。結果を直球で評価するのではなく、努力の量・質・継続性を認める言葉を選びます。労いの言葉は、子どもの自信回復と次のチャレンジへのモチベーションを支える重要な要素です。

結果を受け入れるとは

受験の結果は家族で受け止めるべき現実です。高い期待を抱いたまま結果を厳しく評価すると、子どもは再び自己否定感を抱く可能性があります。結果そのものよりも、過程で学んだことと今後の行動計画を共有することが大切です。次の学習計画を一緒に作成し、現実的なゴールを設定することで、前向きな方向へ導くことができます。

今後の目標を一緒に考えるとは

受験後には、新たな学習目標や将来の方向性について家族で話し合います。高校以降の選択肢、志望校の現実的な見通し、学習習慣の再設計など、具体的なアクションプランを立てることが重要です。親と子が対等に将来設計を語り合う経験は、家庭の信頼関係を深め、次の大きなチャレンジに備える心理的な準備にもつながります。

よくある質問

Q1: 受験期の親子の衝突を減らす最も効果的な方法は?

A1: 最も効果的なのは、日常的な対話の質を高め、ネガティブな反応を抑えることです。具体的には、1日15〜20分程度の「対話の時間」を確保し、相手の話を遮らず、共感的な返答を心がけること。加えて、成果ではなく努力を評価する習慣を身につけ、問題解決型の会話を導入します。

Q2: 専門家の介入はいつ検討すべきか?

A2: 子どものストレスが継続的に高く、睡眠・食欲・学習意欲が著しく低下している場合、家庭内だけでは解決が難しいと判断できる時に検討します。学校カウンセラー、臨床心理士、教育コンサルタントなど、専門家の意見を取り入れることで、適切なサポート計画を立てやすくなります。

Q3: 受験後の親子関係を修復するのに時間はかかりますか?

A3: 人によって差はありますが、継続的な努力があれば修復は可能です。短期的な改善を狙うより、信頼関係を再構築する長期的なプロセスと捉え、日常的なコミュニケーション・共同作業・安心感の提供を淡々と続けることが重要です。

まとめ

受験期は親子関係が悪化しやすい時期ですが、原因を理解し、適切な対策を講じることで乗り越えられます。子どものストレスや睡眠の乱れ、親の期待による圧力、コミュニケーション不足などを認識し、対話・サポート・専門家活用を組み合わせることが成功の鍵です。この記事が、あなたの家族にとってより良い受験生活を送るための一助となれば幸いです。状況が改善しない場合は、早めに専門家への相談も検討してください。下記の参考URLも併せて参照してください。

参考URL