中学受験 勉強計画 完全ガイド

中学受験を成功させるには、単なる勉強量の積み上げだけでは足りません。計画的に学習を設計し、現状を正確に把握したうえで現実的な目標を設定することが重要です。本ガイドは、ペルソナ設定から始まり、年間・月間・週間・日次の具体的な計画作成手順を解説します。科目別のポイント、模試・過去問の活用法、計画が崩れたときの修正法、親のサポート体制まで、実務で使えるノウハウを網羅。読後には、すぐ実践できるチェックリストと、子どもが自信を持って学習に取り組むための環境づくりのヒントを手にできます。計画を味方にして、志望校合格を着実に近づけましょう。

中学受験 勉強計画が成功のカギ

勉強計画は「安心感」と「効率性」の両方を生み出します。漠然とした勉強では時間が空き、苦手科目の克服に遅れが出やすい一方、具体的な日割り目標と進捗チェックを組み込んだ計画は、学習の透明性と動機づけを高めます。良い計画は、学習の迷子を防ぎ、短期間で成果を出すための道筋を示します。特に中学受験では、各科目の基礎固めと問題解法の練習を、年間を通じてバランス良く配置することが成功の秘訣です。実践的な台本を作ることで、子どもは「次に何をすべきか」が明確になり、毎日の学習が目的意識のある行動へとつながります。

また、計画は保護者のサポート設計にも直結します。学習環境の整備、適切な休憩と睡眠、栄養バランス、習慣化のためのルール作りは、計画の実行性を高めます。計画があると、子どもは自分の成長を数値や達成感として肌感覚で感じられ、モチベーションの維持につながります。逆に計画がないと、学習と生活の境界が曖昧になり、焦りや過度のストレスを生みやすくなります。ここでは、計画づくりの基本原則と、長期・短期の目標設定のポイントを解説します。

勉強計画を立てる前に確認すべき3つのポイント

勉強計画は「正確な現状把握」「得意・苦手の適切な配分」「現実的な達成基準」の3軸で設計します。まず、現時点の学力を正確に把握するためのテスト結果や家庭内の学習習慣を整理します。次に、得意科目は伸ばす意欲を維持するために深掘りし、苦手科目は基礎固めと応用の両輪でアプローチします。最後に、現実的で達成感を得られる目標を設定することが重要です。これにより、過度なプレッシャーを避けつつ、着実な成長を促す道筋が見えてきます。

化石化した計画ではなく、実際の生活リズムや家庭事情を反映した現実的な基準づくりが肝心です。子どもの意欲を引き出すためには、短期的な達成感を生むミニ目標、そして中長期の大きなゴールをセットすることが有効です。ここでは、学力把握のステップ、科目別の見極め・アプローチ、そして目標設定の具体的基準について詳しく解説します。

ステップバイステップ!効果的な勉強計画の作り方

年間計画を立てる—全体像と長期目標の設定

年間計画は、受験日までの全体の流れを俯瞰する設計です。第一に志望校の出題傾向や過去の受験スケジュールを把握し、学習の優先順位を決めます。長期目標は「いつまでに何を完成させるか」という具体的な期限付きマイルストーンとして設定します。これにより、各月・各週の学習内容が自然と連携し、モチベーションの維持や学習の偏りを防ぐことができます。年初には総合的なカリキュラムを作成し、季節ごとに見直しを入れるルーティンを作ると安定します。

月間計画の具体的な作成法

月間計画では、長期目標を月単位の現実的な達成可能性に落とし込みます。各科目の教材を選定し、月ごとの目標を明確化します。教材は「基礎固め」「定着問題」「応用演習」の3層で組み、進捗管理の指標を設定します。例えば算数なら「基礎問題XX問、応用問題XX問を完了」「国語は読解練習XX本、作文練習XX回」など、定量的な指標を設けると進捗が把握しやすくなります。実務的には、教材の入手時期を前もって確定し、購入リストとスケジュールをリンクさせると実行性が高まります。

週間計画を細分化する秘訣

週間計画は、1週間の学習内容を具体化し、予備日を必ず設けるのが基本です。曜日ごとに科目のバランスを取り、学校行事や体調変動に対応できる余裕を組み込みます。各日には「何を」「どれだけ」の明確な指示を設定し、終わりには必ず振り返りを行います。見直しのタイミングは週の終わりとし、進捗が遅れていれば次週の計画を即修正します。これにより、計画が現実の生活と連携し、継続性が保たれます。

1日の計画を詳細に立てる

日々の計画は「時間配分の具体化」と「科目別勉強時間の設定」が核心です。朝の得意科目を1〜2科目、午後は得意・苦手を組み合わせ、90分程度のセッションを数回繰り返します。休憩は適切な時間を挟み、眠気や集中力の低下を防ぎます。実務的には、毎日必ず完了させる最低ラインを設定し、達成度を可視化することで自己効力感を高めます。日誌形式での記録も有効です。

計画の実行と定期的な見直し方法

実行の要は「進捗の定期チェック」と「必要な修正のタイミング」です。週次・月次のチェックリストを作成し、達成度と課題を整理します。遅れが発生した場合は原因を分析し、学習量の再割り当て・新たな短期目標の設定を行います。修正は過度な変更を避け、現実的な範囲で段階的に行います。専門家の意見を参考にすることで、学習法の改善やモチベーション維持につながります。

科目別の勉強計画、それぞれのポイントを押さえよう

国語:読解力と記述力を高める具体策

国語は「語彙力・読解の速さ・表現力」をバランス良く伸ばすことが重要です。読解では、主張の根拠を読み取る練習を日常的に取り入れ、設問の意図を先回りして解く訓練をします。記述力は、添削付きの作文練習を定期的に組み込み、論理展開と表現の明確さを磨きます。毎日、短時間で良いので継続的に取り組み、語彙ノートを作成して新出語を日々更新します。

算数:基礎力と応用力を鍛える勉強法

算数は「基礎力の安定」「応用力の拡充」が肝心です。最初は公式の理解と手順のルーティン化を徹底し、次に応用問題へ段階的に移行します。反復練習と図解による問題解法プロセスの可視化が有効です。毎日少しずつ計算力と論理思考を鍛え、間違いを分析する習慣をつけます。模試の点数が停滞しても、基本の積み上げと小さな成功体験を重ねることが継続の鍵です。

理科:知識定着と問題解決能力の向上方法

理科は知識の定着と、応用力を両立させる科目です。用語の意味を理解し、現象の因果関係を自分の言葉で説明できるよう練習します。実験観察ノートを活用し、図表の読み取り能力を高めます。過去問の出題傾向を把握して、基礎的な公式・定義を確実に押さえつつ、考え方のパターンを複数用意しておくと、未知の問題にも対応しやすくなります。

社会:歴史や地理を効果的に学ぶための工夫

社会は「歴史の因果関係」「地理的な位置関係」を意識的に結びつけて覚えると理解が深まります。年表の暗記は筋道を作って覚える方法が効果的です。地理は地図と地理的特徴を結びつけて記憶する訓練をします。資料問題に備え、情報の出どころを素早く見抜く訓練も重要です。多角的な視点で情報を整理することで、考察力と記述力の両方を高めます。

勉強計画を成功させるための秘訣を公開!

無理のない計画の立て方とその重要性

無理のない計画は長期継続の前提です。体力と学習習慣を考慮し、1週間あたりの学習時間を現実的な範囲に設定します。過度な負荷を避け、適度な休息とリフレッシュ時間を確保することで、学習の質を保ちます。短期目標を多く設定して達成感を積み重ね、自己効力感を高めると継続性が高まります。

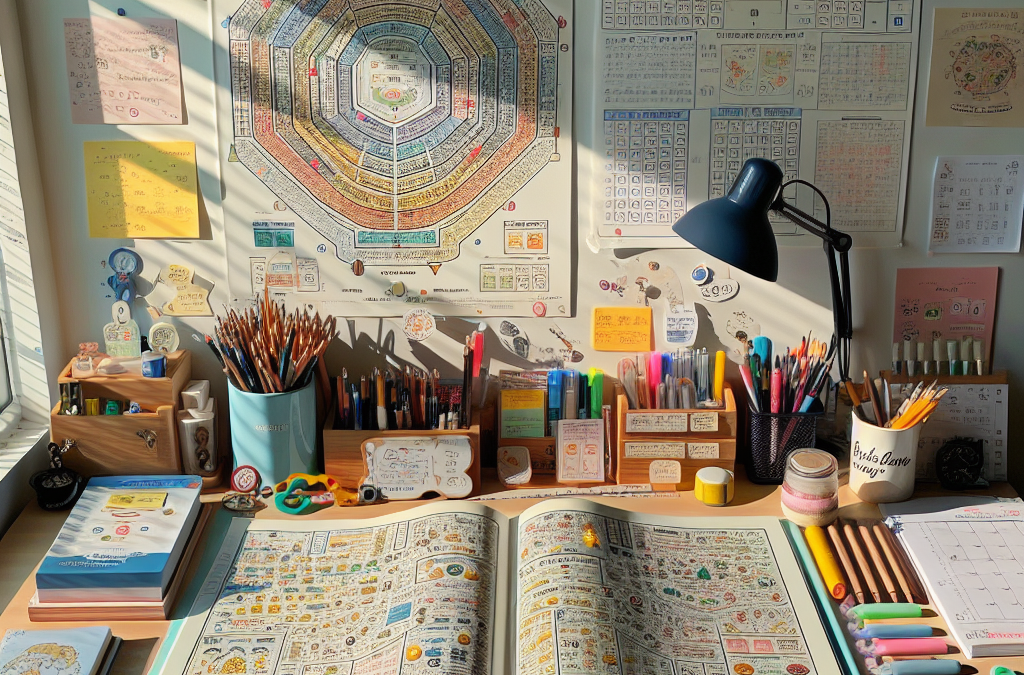

視覚的にわかりやすい計画表の作成方法

視覚的な計画表は達成状況の把握を容易にします。ガントチャート風の表示やカラーコードで科目別の進捗を一目で確認できる表を作成しましょう。スマホと紙の両方で見られるようフォーマットを用意し、毎日更新します。家族で共有することで、応援の雰囲気も高まり、計画の実行力が増します。

親のサポートがもたらす学習効果と環境整備

親のサポートは学習環境の質を大きく左右します。適切な勉強スペースの確保、規則正しい生活リズム、睡眠・栄養・リラックスのバランス、そして学習の進捗を尊重する姿勢が重要です。子どもの自己決定感を尊重しつつ、必要な時には専門家の助言を取り入れることで、最大の効果を引き出せます。

模試と過去問を活用した効果的な学習法

模試の定期的な受験がもたらすメリット

模試は現状把握と傾向分析の最高の機会です。本番形式への慣れ、時間配分の感覚、他校の出題傾向の観察につながります。定期的な受験は、弱点の可視化と対策の優先順位づけを促します。結果を分析する際には、間違いの原因と出題意図をセットで理解することが効果的です。

過去問から得られる学習ポイントと傾向分析

過去問は「出題傾向の理解」と「解法の型の習得」に役立ちます。年度ごとの差を整理し、頻出テーマと苦手分野を把握します。解く際には、解法のプロセスをノート化し、同じタイプの問題に対してどのアプローチが有効かをメモします。時間管理の練習と併せて、実戦力を高める最適な教材として活用しましょう。

計画がうまくいかないときの対処法

原因を分析し、柔軟に計画を修正する方法

計画が崩れる原因を特定します。学習量の過不足、時間管理の誤り、生活リズムの乱れ、体調不良などが主な要因です。原因を特定したら、修正は段階的に行います。まずは小さな調整を繰り返し、効果を検証します。改善が難しい場合は専門家の意見を取り入れ、家族で再設計の時間を設けましょう。

専門家への相談がもたらす安心感と解決策

専門家の助言は、医学的・心理的観点からも有益です。学習障害の可能性や過度のストレスに対する対応、適切な休息の取り方、効率的な暗記法など、個別の状況に応じた解決策を提案してくれます。相談を躊躄せず、家族で連携しながら適切な支援を受けることが、長期的な成功につながります。

よくある質問

Q1: 勉強計画を作っても子どもが続かない場合はどうする?

A: 小さな達成感を増やし、日々のルーティンを崩さない工夫をします。視覚化した計画表を活用し、週次での反省と再設定を行い、過度なプレッシャーを避けましょう。

Q2: 模試が思うように取れないときの対処法は?

A: 出題傾向と自分の弱点を分析し、同じタイプの問題を集中的に練習します。時間配分の練習と、リラックスするためのルーティンを追加して、次回に備えます。

Q3: 親はどこまで関与すべき?

A: 学習環境の整備とスケジュール管理を中心に、過度な介入を避けるバランスが重要です。子どもの自律性を尊重しつつ、定期的なコミュニケーションで課題を共有します。

まとめ

中学受験の成功は、厳密な計画と適切な実行力の組み合わせにより高まります。年間・月間・週間・日別の四段階の計画と、科目別の具体的な学習法、模試・過去問の効果的活用が鍵です。無理のない目標設定と、親のサポート環境が子どもの学習意欲と成果を最大化します。本記事のステップとチェックリストを実際の家庭に落とし込み、志望校合格を現実のものとして捉え直してください。

勉強計画は「あなたとお子様の合格ストーリー」を形作る設計図です。今この瞬間から、年間計画を一緒に作成し、毎週の進捗を確認する習慣を始めましょう。最終的なゴールは、志望校合格とともに、学ぶ喜びを長く保つ力を育てることです。

年間計画サンプル(簡易版)

| 月 | 主な目標 | 内容の例 |

|---|---|---|

| 4月 | 基礎固めと学力把握 | 基礎問題演習・現状分析テスト実施・語彙強化 |

| 5月 | 苦手科目の補強開始 | 国語の読解練習、算数の計算問題の反復、理科の用語暗記 |

| 6月 | 過去問・模試の導入 | 過去問中心の演習、模試の受験・分析 |

| 7月 | 弱点克服と時間配分の最適化 | 苦手分野の補強、解法パターンの整理、時間計測の練習 |

参考URL

- https://yotsuyagakuin-kobetsu.com/blogs/chuugakujuken-schedule/

- https://tyujyu.manabihiroba.net/weekplan.html

- https://createbase.jp/d-blog/study-plan-table/

- https://manach.kyoshin.co.jp/626856/

- https://www.jukenblog.net/junior-high-school-entrance-exam-study-schedule/

- https://www.hamagakuen.co.jp/exam-tips-detail/?post_id=10254

- https://welcome.zenkyoken.com/online/column/schedule-juniorhigh/

- https://yuzupa.com/weekly-schedule/

- https://note.com/enjoy_blank/n/n7abacba36d25

キーワード

中学受験、勉強計画、週間計画、模試、過去問、科目別学習、目標設定、学力把握、親のサポート、学習環境

パーマリンク

chuugakujuken-study-plan