導入文: 中学受験を控える家庭にとって、塾の宿題は学力を支える核の一つです。しかし、宿題量の増大やスケジュールの複雑さは家族間のストレスを引き起こし、学習の効果を低下させがちです。この記事では、親子が笑顔で取り組める「宿題管理」の具体的な方法を、ペルソナ設定、環境づくり、適切なコミュニケーション、子どもの自主管理力の育成といった観点から詳しく解説します。実践的な手順とツールの使い分け、塾との連携術を提示し、今日から使えるルール作りを支援します。読了後は、宿題の負担を最小化しつつ効果を最大化する具体的な行動計画が見えてくるはずです。目的は、親子双方の時間を大切にしつつ、学習の効果を確実に高めることです。

なぜ宿題管理が重要なのか?

宿題が中学受験に与える影響とは?

中学受験における宿題は、単なる作業量ではなく「知識の定着」「応用力の養成」「日々の学習習慣の確立」という三つの柱を支える役割を担います。復習を通じた基礎力の強化は、難問へのアプローチに直結します。さらに、塾のカリキュラムに沿って継続的に学ぶ習慣を作ることで、試験直前の追い込み時期にも安定した学習リズムを維持できます。適切な宿題管理があれば、復習と予習のバランスを取り、理解と定着を両立させられます。これが成績の底上げにつながり、結果として志望校合格の現実性を高めます。

また、宿題の取り組み方を整えることで、子どもの自己効力感が育まれます。自分の学習計画を組み立て、進捗を可視化する習慣は、将来の受験だけでなく長期的な学習にも良い影響を与えます。逆に宿題管理が不十分だと、量の多さに圧倒される、学習の優先順位が曖昧になる、親子間のコミュニケーションが乏しくなるといった問題が生じ、学習効果が薄れるリスクが高まります。

具体例として、ある生徒が宿題を「量ではなく質」で捉えるようになり、復習の要点を短時間で掴むようになったケースがあります。これにより、毎日の学習時間を有効活用でき、模試の得点が安定したのです。宿題管理には、適切な負荷、明確な目標設定、定期的な振り返りが欠かせません。

理解と宿題、どちらが大事?

宿題をこなすことと、理解することは両輪です。理解だけに偏ると、練習不足で応用力が不足するリスクがあります。一方で、宿題だけをこなして理解を後回しにすると、公式や解法の「なぜそうなるのか」という根拠を見失い、応用問題の壁にぶつかりやすくなります。理想は、理解を深める段階と、それを確実に定着させる復習をセットにすることです。塾の課題設計を活かし、同じ問題形式を繰り返し解くことで、知識の定着と応用力の両方を高めるアプローチを取りましょう。

具体的には、1日1回の短い振り返りタイムを設け、理解が不十分な箇所を特定してから再学習を行う「理解×復習」の循環を作ります。これにより、宿題を「終える作業」から「身につける作業」へと転換させ、学習効果を高められます。適切な難易度の問題を選ぶこと、解法の要点をメモすること、そして間違いを分析して同じミスを繰り返さない工夫が重要です。

また、理解と宿題のバランスを測るための指標を設定しましょう。例えば「1日あたりの復習完了率」「正解率の推移」「解法の要点を説明できるか」など、数値と言語の両方で評価することで、家庭内の評価が曖昧になるのを防げます。適切なバランスを保つことで、学習の持続性と意欲を維持することが可能です。

宿題管理の不備が招く危険

宿題管理の不備は、親子間のストレス増大や学習効果の低下といった形で現れます。まず、宿題の提出期限の把握不足や、やるべき宿題が不明確な状態は、子どもを混乱させ、自己管理能力を低下させます。次に、宿題の量が過多になると、遊びや家族と過ごす時間が削られ、心身の疲労が蓄積します。結果として学習へのモチベーションが下がり、睡眠不足や学校の課題との両立が難しくなるケースもあります。さらに、親が過度に介入すると、子どもの自主性が育ちにくくなり、長期的には学習意欲の低下を招くこともあるため、適度な距離感と支援のバランスが求められます。

危機を避けるためには、以下の3点を徹底します。1) 宿題の量と難易度を定期的に見直し、子どもの負担を適切に調整する。2) 家庭と塾の連携を強化し、宿題の意図・進捗を共通理解として共有する。3) 子どもの自主性を尊重しつつ、定期的な振り返りと目標設定を通じて自己管理力を育てる。これらを実践することで、ストレスの軽減と学習効果の最大化を同時に達成できます。

塾の宿題の種類と特徴

知っておきたい宿題の種類

塾の宿題には主に「復習問題」「予習問題」「演習問題」があります。復習問題は前回の理解を定着させ、欠けている概念を補完する役割を持ちます。予習問題は次回の授業内容の導入を目的とし、事前知識の蓄積を促します。演習問題は応用力を鍛えるため、複雑な問題解法の練習と多様な出題形式への対応力を高めます。これらを組み合わせることで、知識の定着→新知識の獲得→応用力の強化の流れを作り、総合的な学力の底上げを図れます。

| 宿題の種類 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 復習問題 | 理解の定着を促進 | 間違いの原因究明と公式の定着 |

| 予習問題 | 授業内容への事前準備 | 新しい概念の理解スピードを加速 |

| 演習問題 | 応用力の強化 | 問題解法の多様性と思考力の向上 |

表の目的は、量だけでなく質にも注目する視点を養うことです。各宿題の役割を理解し、科目ごとの負荷配分を工夫することで、バランスの取れた学習プランを作成できます。

目的別に見る宿題の効果

「復習問題」は最も基本的で、ミスの再現を防ぐ役割を果たします。短時間で高い効果を狙える反面、浅い理解を甘く見過ごさないようにする工夫が必要です。「予習問題」は授業での理解の深化を促進しますが、難易度が高すぎると挫折の原因になるため、難度設定が重要です。「演習問題」は思考力・問題解決力を伸ばします。量より質を重視し、解法の過程を丁寧に見ることが肝要です。

各タイプの宿題を組み合わせる際は、週単位の計画を立て、学習の難易度を段階的に上げる「段階的負荷増加」の原則を用いると効果的です。子どもの実力に合わせて、1日あたりの演習量を調整し、過度なプレッシャーを避けることが大切です。

宿題の量と質の見極め方

量と質のバランスを見極めるには、まず「1日あたりの処理時間」「1問あたりの平均正答率」「理解の深さを示す説明の有無」の3点を指標として活用します。処理時間が過度に長い場合は、問題の難易度を見直すべきサインです。正答率が低下している場合は、基本概念の再教育が必要か、解法の説明が不足している可能性があります。説明の有無は、子ども自身が解法を言語化できるかどうかを測る良い指標です。これらの指標を用いて、宿題の“質”を高めつつ“量”を適正化することが、学習効果の最大化につながります。

親がサポートできる宿題管理の具体的な方法

効果的なスケジュール管理

宿題のスケジュールを組む際の基本は、科目ごとの配分と難易度の順序付けです。優先度の高い科目や苦手領域を先に配置することで、学習の集中力を高められます。具体的には、1日の中で最も集中力が高い時間帯を「難易度の高い問題」、午後は「復習中心の時間」に割り当てると効果的です。週次で計画と実績を比較し、進捗が遅れている科目には追加の短時間セッションを設定します。これにより、過負荷を避けつつ、着実に学力を底上げすることが可能です。

実際の運用としては、親が子どもの学習計画を一緒に作成し、進捗を日次で確認する「チェックイン」を設けると良いでしょう。チェックインは短時間でOK。子どもが自ら計画を把握できる力を身につけるきっかけにもなります。アプリやホワイトボード、ノートなど、可視化できるツールを活用すると、達成感が得られやすく、長続きします。

学習環境を整える秘訣

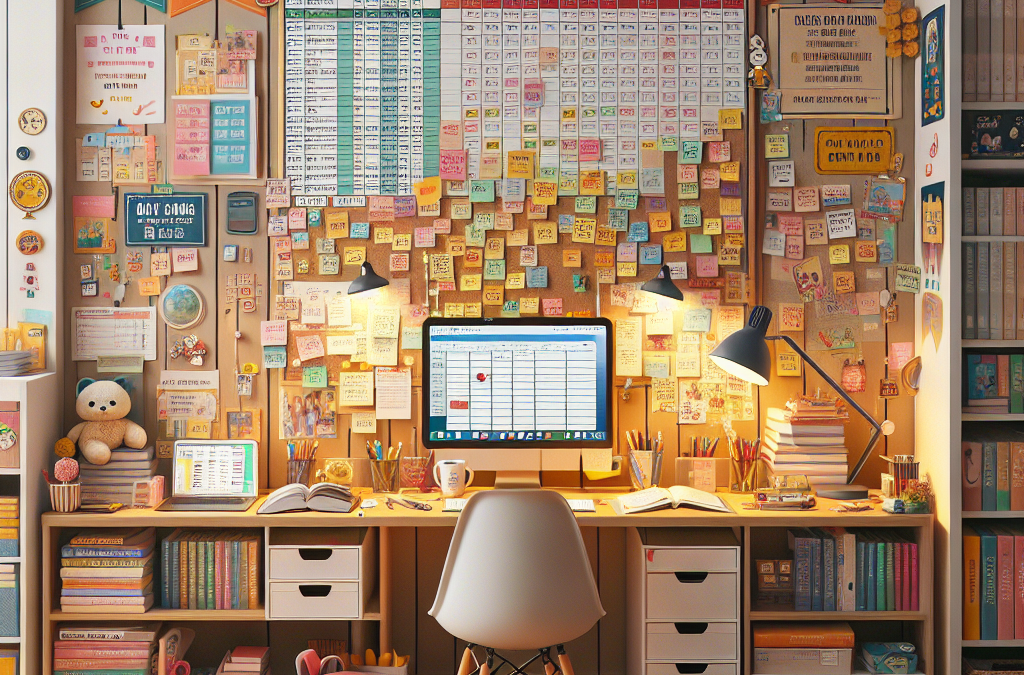

学習環境は、集中を阻む要因を排除することが第一です。静かな場所、適切な照明、快適な座席、必要な文具の常備が基本です。スマートフォンやテレビといった誘惑を遠ざける工夫も重要です。音声スリープや通知オフ、学習専用スペースの確保など、家庭内ルールを作ると効果的です。環境が整うと、子どもは短時間で集中力を保ちやすくなり、宿題の質が自然と向上します。

さらに、学習スペースを「定位置化」することも有効です。毎日同じ場所で学ぶ習慣は、脳が学習モードに入りやすくなる効果があります。定位置は、机の上を整理整頓し、必要な教材だけを置くシンプルな空間が望ましいです。整理整頓された環境は、子どもの自己管理能力を育み、長期的な学習習慣の形成にも寄与します。

モチベーションを維持するために

モチベーションを保つには、目標設定と達成感の共有が鍵です。短期的な目標(例: 週末までに苦手科目の復習を完了する)、中期的な目標(例: 模試での点数アップ)、長期的な目標(志望校合格)を設定し、それぞれの達成度を家族で祝福します。達成感は学習意欲を高め、次の課題への原動力となります。具体的には、達成したタスクをカラー付きのチェックリストに記入して視覚化する、または小さなご褒美を設定するなど、心理的な満足感を得られる工夫を取り入れましょう。

さらに「失敗は成長の機会」と捉え、ミスの原因を分析する習慣をつくることも大切です。ミスを単なる結果として捉えるのではなく、解法のどの部分が誤っていたのかを明確化することで、次回は同じミスを繰り返さないようになります。これにより、学習の継続性と改善サイクルが確立され、モチベーションの安定化につながります。

塾とのコミュニケーションを大切に

塾との連携は、宿題の意図と進捗を正しく共有するために不可欠です。親は塾から出される宿題の狙いを理解し、子どもの現状と課題を塾に伝えることで、補習計画や指導方針が最適化されます。面談時には、家庭での取り組み状況と塾の進捗がズレないよう、週次の報告を取り入れると良いでしょう。質問があればすぐに解決する姿勢を示すことで、塾側との信頼関係が深まり、適切なサポート体制を作ることができます。

子供自身が取り組む宿題管理のコツ

自己管理能力を育てる方法

子ども自身が宿題を管理できるようになるためには、優先順位付けと自己評価の習慣を身につけさせることが不可欠です。具体的には、以下のステップを日常化します。1) 宿題を科目別・難易度別にリスト化する。2) その日の優先度を決め、完了したタスクをチェックする。3) 終了後は「自己評価シート」で理解度を自己点検する。これらを毎日短時間で行えるようにすると、子どもは自分の学習ペースを把握でき、自己管理能力が着実に育ちます。

自己管理を促すためには、責任感と選択の自由を組み合わせることが重要です。子どもが「何を、どう、いつやるか」を自分で決定できる環境を作りつつ、適切な制約とサポートを提供します。初級者には「今日はこの宿題を優先する」という小さな決定を任せ、徐々に大きな選択へと拡張していくと、自己効力感を損なうことなく成長を促せます。

効果的な学習方法を身につける

自己管理と並行して、効果的な学習方法を身につけることが重要です。復習のタイミングと方法として、「2日後・1週間後・1か月後」というタイムラインで復習を設定し、各時点での理解度を自己点検します。具体的には、重要な公式や解法の要点を自分の言葉で説明できるかをチェックします。説明が難しい場合は、カード式の要点整理、チュートリアル動画の活用、友人との解説練習などを組み合わせて補います。

また、適切な問題選択と練習の質を重視します。難問ばかりに挑戦するのではなく、基礎力を固めた上で、応用問題へと段階的に移行します。過去問の活用や定期的な小テストを取り入れることで、自己評価の精度を高め、次の学習計画を精緻化します。

モチベーションを高める工夫

目標を明確にし、達成体験を積むことがモチベーション向上の鍵です。短期・中期・長期の目標を設定し、それぞれの達成を「見える化」します。達成時には家族で成功を祝うなど、ポジティブなフィードバックを取り入れると、学習の持続性が高まります。さらに、子どもの興味・関心を反映した報酬設計を検討するのも効果的です。報酬は過度にならず、努力・習慣化を評価する方向に設定します。

宿題管理を成功させるための注意点

過干渉にならないために

過干渉は子どもの自主性を奪い、長期的な学習意欲を低下させます。親は結果だけでなくプロセスを評価する姿勢を保ち、子どもが自分で計画を立て、失敗しても再挑戦できる環境を整えるべきです。具体的には、宿題の進捗報告は「事実ベースの確認」にとどめ、指導的な言動を控えつつ、サポートが必要なときだけ介入します。また、ミスを責めるのではなく、原因分析を共同で行うアプローチを取りましょう。

自立を促すためには、ルールを家庭共通の「合意事項」として設定します。例えば「毎日決まった時間に学習を開始する」「分からない点は30分以内に解決する」などのルールを明文化し、家族で共有します。子どもがルールを遵守できたときには、必ずポジティブなフィードバックを与え、達成感を強化します。

完璧主義は禁物

過度な完璧主義は、学習の柔軟性を損ない、ストレスを増大させます。ミスを完全に排除することよりも、ミスから学ぶ機会を作ることが重要です。適度な遅れやミスは許容し、修正のための具体的な手順を用意します。例えば「間違いノート」を作成し、同じタイプの問題に対して次回の正答率を上げるように設計します。完璧であることより、継続する力を重視しましょう。

他人と比較しないこと

子どもは個人のペースで成長します。他人と比較すると、自己肯定感の低下や過度な競争心が生まれ、学習意欲を削ぐ要因となります。家庭では、「今の自分」と「昨日の自分」を比較する内省の習慣を奨励します。目標は「自分のベストを尽くすこと」であり、他者と比較せずに自己成長を測るべきです。

ストレスを溜めない工夫

ストレスを溜め込むと、学習のパフォーマンスが低下します。家族でリフレッシュする時間を設け、休憩を適切に組み込みます。運動、趣味、家事の分担、睡眠の質を高める工夫が重要です。定期的な家族イベントや短い旅行など、日常のふとした楽しみを確保することで、心理的な余裕を持たせます。ストレスを減らすことは、学習の効率を高める上で非常に重要です。

塾選びにおける宿題のサポート体制

宿題の量や質を確認しよう

塾を選ぶ際には、日々の宿題量と難易度、課題の質を事前に把握しておくことが重要です。指導方針と宿題の関係性を確認し、家庭でのフォロー体制と整合性があるかをチェックします。具体的には、授業ごとの宿題の分量、添削の有無、質問対応の頻度、進捗の共有方法(メール、オンラインポータル、対面など)を確認します。これにより、家庭と塾の協働がスムーズに進み、学習効果を最大化できます。

また、塾側のフォロー体制の充実度も重要です。質問窓口の対応時間、添削指導の質、個別サポートの有無などを事前に確認します。フォロー体制が整っていれば、子どもの理解不足を迅速に補填でき、宿題の負担感を低減できます。

フォロー体制をしっかりチェック

フォロー体制には、質問対応の速さと質、成績や進捗の報告頻度、自己学習の促進を支援する教材やツールの有無が含まれます。塾と家庭の連携が強固であれば、子どもが困難に直面した際にも迅速に解決策を共有でき、学習の継続性を保てます。特に、定期的な面談やオンライン進捗報告を取り入れると、塾と家庭の認識のズレを最小化できます。

保護者としては、塾の添削指導の仕組みを理解し、子どもの課題点を共有します。添削結果をもとに家庭学習の重点を再設定することで、家庭学習と塾の授業の間にあるギャップを埋め、総合的な学習効果を高めます。

塾との連携を強化する方法

塾との連携を強化する具体的な方法として、保護者会、定期面談、オンラインポータルを活用した情報共有の3本柱を推奨します。保護者会では、宿題の方針や進捗状況だけでなく、家庭でのサポート方針を統一します。定期面談では、個々の学習課題に対する具体的な改善策を共有し、家庭と塾の目標を揃えます。オンラインポータルは、宿題の提出状況、添削コメント、模試結果の閲覧、次の学習計画の共有などを一元管理できるため、効率的です。

よくある質問

Q1: 宿題が多すぎて時間が足りない場合どうすれば良いですか?

A1: 宿題の優先順位を見直し、難易度の高い科目を最初に処理するようスケジュールを再構成します。家庭内での時間割を調整し、無理のない範囲で短時間の集中セッションを追加します。塾と相談して、過負荷にならないよう課題の調整を依頼すると良いです。

Q2: 子どもが自分で計画を立てられない場合はどうしますか?

A2: 最初は親が計画を立てる補助をし、徐々に子どもに決定権を移します。短期目標を設定し、達成時には具体的なフィードバックと小さな報酬を用意します。3週間程度をかけて「自分で計画 → 実行 → 振り返り」のサイクルを習慣化させます。

Q3: 塾の宿題と家庭の学習が競合する場合の対応は?

A3: 塾の宿題は優先度の高い課題として位置づけ、家庭学習は補完的な位置づけにします。両方の目的を共有するために、塾と家庭の進捗を定期的に共有し、負荷の調整を共同で行います。休息日の設定や、週ごとの負荷調整など、バランスを取る工夫をします。

まとめ

この記事では、中学受験における塾の宿題を効率的に管理するための実践的な方法を紹介しました。宿題の量と質の適切なバランス、親子のコミュニケーションのポイント、子どもの自己管理能力の育成、塾との連携強化が、学習効果の最大化と親子の時間の最適化につながるという点を再確認しました。継続的な努力と小さな改善の積み重ねが、受験だけでなく将来の学習習慣にも大きな影響を与えます。今日から実践できるルールを家庭に取り入れ、親子の笑顔を保ちながら、着実に目標へ近づいていきましょう。

以上を踏まえ、宿題管理は「親のサポート × 子どもの自立 × 塾の協働」の三位一体で推進します。長期的な視点で学習習慣を育てることが、最終的な合格とその後の学習成功につながります。ぜひ本記事の提案を自分の家庭に合わせてカスタマイズし、継続的な実践を続けてください。

参考URL: