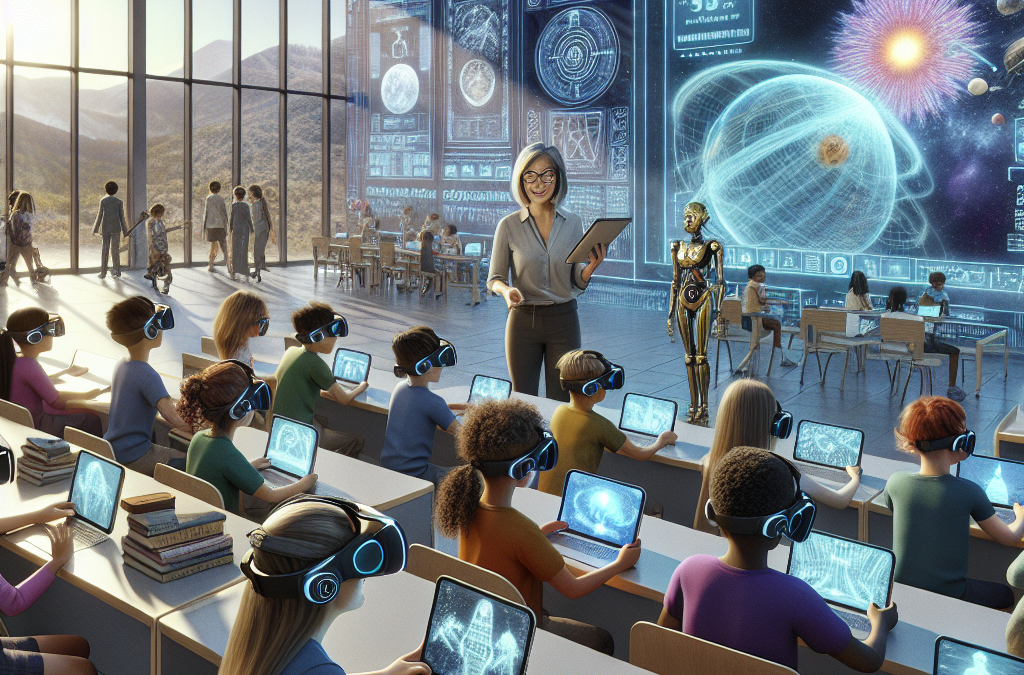

デジタル化が加速する現代、教育現場にもテクノロジーの影響が広がっています。オンライン学習で場所を問わず学べる機会が増え、インタラクティブ教材が理解を深め、教育アプリが学習習慣の形成を支えます。一方でデジタル格差や情報過多、適切な指導設計の難しさも課題です。本記事では、教育テクノロジーの現状と活用のポイントを、実践的な観点から整理します。教師と学習者双方の視点を丁寧に取り上げ、効果的な学習体験を創出するための具体的な道筋を提示します。

教育テクノロジーの基本的な役割と現状

オンライン学習の利点と課題

オンライン学習は時間と場所の制約を緩和し、自己ペースでの学習を可能にします。これにより、通学が難しい学生や忙しい学習者でも継続的な学習機会を確保できます。さらに、学習管理システムを通じて課題の提出状況や進捗を教師が把握でき、個別指導の設計が効率化します。しかし、デジタルデバイドや長時間の画面視聴による疲労、自己管理の難易度が課題として浮上します。実践には、学習者の環境に応じたアクセス支援と、適切なルーティン・休憩の設計が不可欠です。これらのポイントは、教育現場の実例でも広く確認されています(出典: Conobasの教育テクノロジーに関する記事参照)。

インタラクティブ教材と学習動機

インタラクティブ教材は学習者の能動性を高め、概念の体験的理解を促進します。シミュレーションやアニメーション、即時フィードバック付きの演習は、抽象的な知識を具体的な場面で結びつける手助けになります。学習動機の維持には、難易度の段階設定、成果の可視化、短時間で達成感を得られる小目標の設定が有効です。もちろん教材の設計品質が成果を左右するため、学習者の前提知識や興味を事前に把握することが重要です。

| 要素 | オンライン学習 | 従来型授業 |

|---|---|---|

| 柔軟性 | 高い | 限定的 |

| 個別化の可能性 | 高い(データ活用で適応) | 限定的 |

| 対話の場 | オンラインとオフライン両方 | 対面中心 |

教師の役割の変化と効果的な授業デザイン

個別化学習の実現方法

個別化学習は、学習者ごとに適切な難易度やペースを設定することを意味します。Adaptive Learning(適応型学習)やデータ駆動の指導設計を活用し、進捗データをもとに次の学習ステップを提案します。実践には、3つの柱が有効です。第一に、明確な学習目標と評価指標の設定。第二に、短期・中期の目標を組み合わせた階層的カリキュラム。第三に、教師が介入する閾値を決めた通知システムの導入です。これにより学習者のモチベーションを維持し、学習効果を最大化できます。

学習管理と評価の新しい形

データを活用した評価は、学習の成長パターンを可視化します。ダッシュボードを使い、完了率、達成速度、正答傾向などの指標を定期的に共有します。定性的なフィードバックと組み合わせることで、学習者の強みと改善点を明確化します。評価は単発の点数ではなく、形成的評価( formative assessment )と総括的評価をバランス良く組み合わせる設計が効果的です。デジタルツールの適切な使い方と透明性の確保が、学習者の信頼を育みます。

学習者の視点から見るテクノロジー活用のコツ

ペースと自律性のバランス

学習者には自律性を尊重しつつ、適切なガイドラインとスケジュール感を提供することが大切です。自分で進むべき道を選べる一方、期限設定や定期的なチェックインを用意して見失わない環境を整えます。例えば、週次の到達目標を設定し、学習履歴の可視化で自分の成長を実感できるようにします。これにより、内発的動機と外発的動機の両方を活用し、継続的な学習を支援します。

アクセシビリティとインクルージョン

全ての学習者が等しく学べる環境を確保するには、アクセシビリティの確保が不可欠です。字幕・文字サイズの調整・音声読み上げ・多言語対応など、障害や言語の違いに配慮した設計が必要です。さらに、デジタル教材が文化的背景や興味の多様性を想定しているかを検討し、誰も取り残さない学習体験を目指します。包括性の高い教材は、学習効果の最大化にも寄与します。

成果を最大化する実践事例とリスク管理

学校と家庭の連携

学校と家庭の協働は、学習の継続性を高める鍵です。保護者向けポータルや定期的な進捗報告、家庭学習のガイドラインを共有することで、家庭が学習プロセスに参加しやすくなります。具体的には、週次の学習プランの共有、家庭での短時間アクティビティの提供、子どもの自律性を支えるルール作りなどを組み合わせます。連携が強いほど、遅れが生じても早期にキャッチアップが可能です。

セキュリティとデータプライバシーの観点

教育データは個人情報を含むため、セキュリティとプライバシー保護は最優先です。アクセス権限の適切な管理、データの最小化、暗号化、取り扱い方針の透明化を徹底します。日本の法制度にも留意し、機密性の高い情報は限定された関係者のみが閲覧できるようにします。リスクが高い領域には、定期的なセキュリティ監査と従業員教育を組み込み、事案発生時の対応手順を明確化します。

まとめとして、教育テクノロジーは適切に設計・運用することで、学習の個別化と指導の効率化を実現します。現場の課題を把握し、教師と学習者双方のニーズを満たす形で導入することが重要です。実践例を参考に、組織の目的に合わせたロードマップを描き、健全なデジタル教育を推進しましょう。

よくある質問

- Q1. オンライン学習を始める際の最初の一歩は?

- A1. 学習目標と必要なツールを明確化し、最初の3週間で使うアプリ・教材を一つに絞って習慣化を図ることが有効です。

- Q2. 学習データの取り扱いはどうするべき?

- A2. 最低限のデータのみを収集し、取得目的を明確化します。保護者・学習者へ適切な開示と同意を得ることが重要です。

- Q3. すべての学習者に同じ教材を使うべき?

- A3. 基本は同じ目標を共有しつつ、個別ニーズに合わせた補足教材を提供するハイブリッド型を推奨します。

参考情報とリンク